Si bien los ciclos económicos no coinciden con los ciclos políticos, los segundos son también una excusa conveniente para analizar cuál ha sido la trayectoria de la economía en distintas dimensiones. En tanto que la principal fuente de ingresos de la mayor parte de la población es el trabajo que realizan, una de las dimensiones más importantes a analizar es el ingreso laboral. Usualmente los análisis sobre la evolución del ingreso laboral se enfocan en la evolución del promedio, pero este puede no ser representativo para una parte importante de la población dada la magnitud de la desigualdad de ingresos en México.

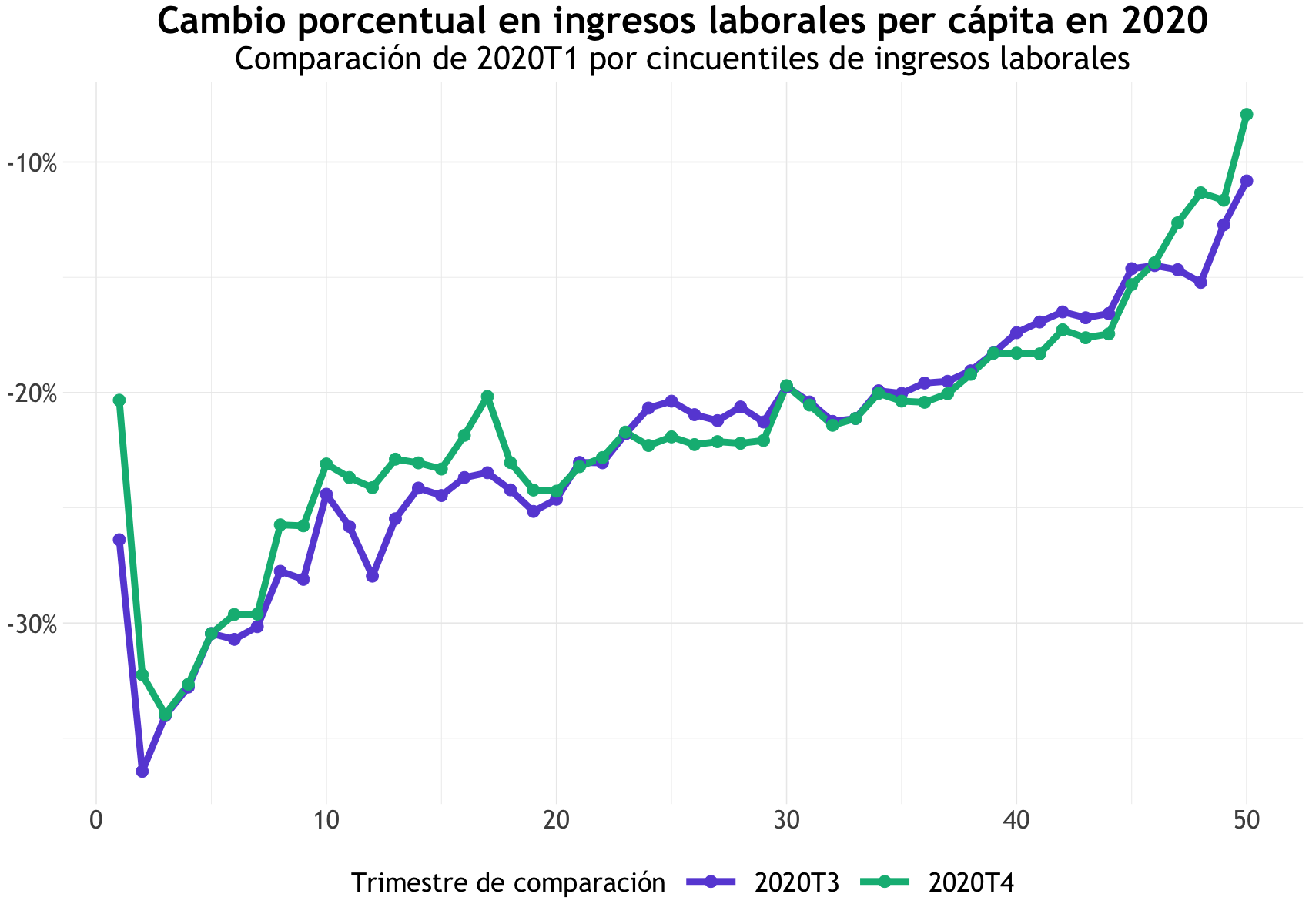

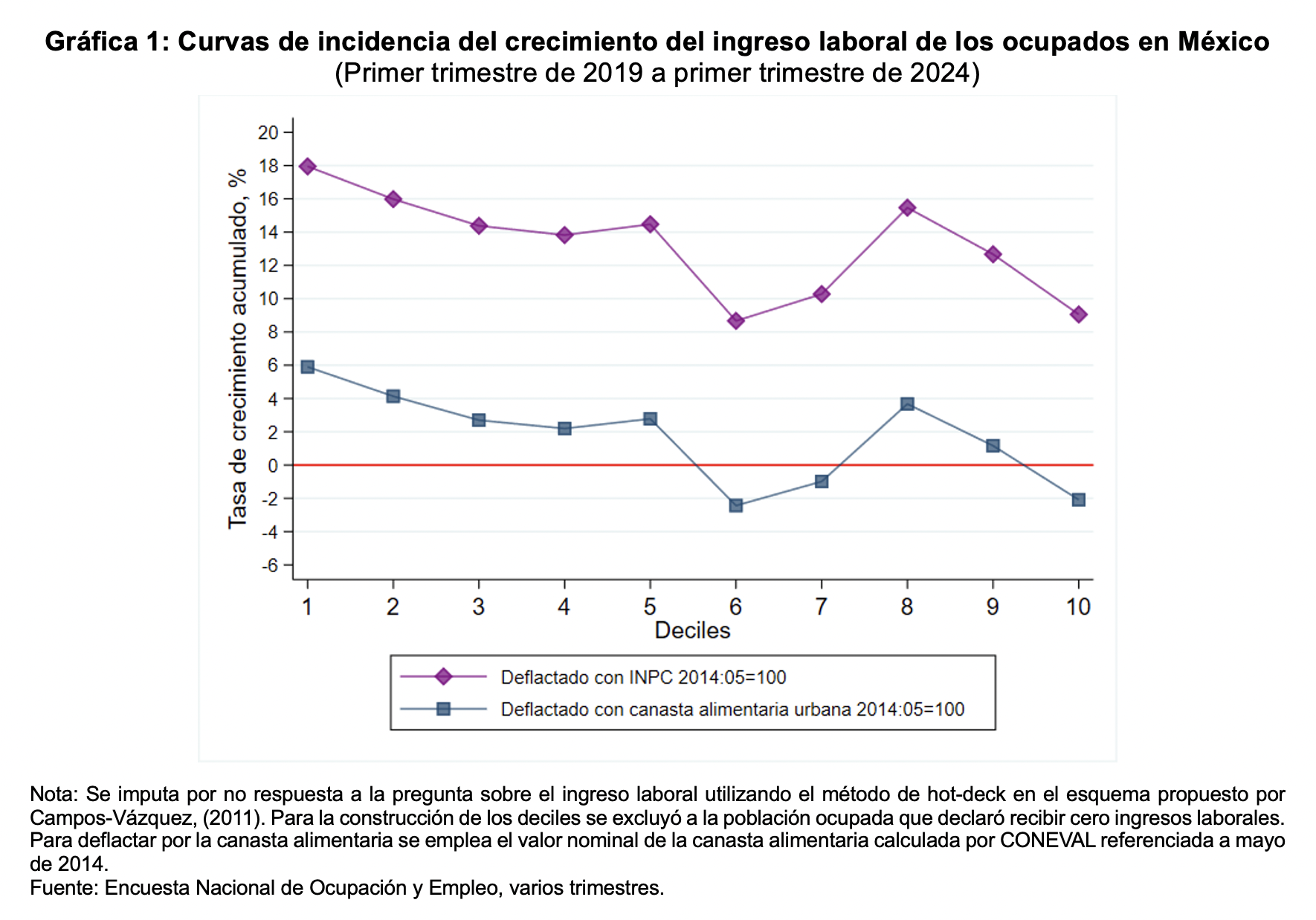

Para un mejor análisis, vale la pena usar una lupa más desagregada, tal que podamos ver qué ocurrió con los ingresos a lo largo de toda la distribución de ingresos. Para ello utilizaré una curva de incidencia del crecimiento del ingreso laboral, como la que muestra la gráfica 1. En ella, todas las personas ocupadas en el mercado laboral mexicano se encuentran ordenadas de menor a mayor ingreso, y luego se les dividen en 10 grupos del mismo tamaño poblacional. Estos grupos son los que llamamos deciles, el decil 1 corresponde al 10% de menores ingresos, el decil 10 al 10% de la población ocupada de mayores ingresos. Cada uno de los puntos (los diamantes y los cuadrados) corresponde a la tasa de crecimiento del ingreso laboral promedio de cada decil. En el caso de la curva morada, las tasas de crecimiento del ingreso ya tienen considerado el efecto de la inflación general en México, mientras que, en el caso de la curva azul, esta sólo descuenta el efecto de los incrementos en los precios de la canasta alimentaria.

¿Qué nos dice esta gráfica? La curva morada nos indica que los ingresos laborales de todos los ocupados se incrementaron entre 8% y 18% en términos reales (es decir, ya descontando el efecto de la inflación). No sólo eso, sino que nos dice que el incremento en los ingresos laborales fue mayor en el caso de los ocupados de menores ingresos que en el caso de los de mayores ingresos. El mismo patrón se observa con la curva azul, con la diferencia de que en ella los incrementos son menores en magnitud y de hecho los ingresos de los deciles 6,7 y 10 se contrajeron.

¿Qué explica la diferencia entre ambas curvas? Debido a que la canasta alimentaria considera un menor número de bienes que la canasta del índice nacional de precios al consumidor (INPC), las variaciones en el precio que captura suelen ser mayores a las que captura el INPC. Como resultado, ajustar los incrementos en el ingreso por los incrementos en los precios de la canasta alimentaria lleva a un menor crecimiento de los ingresos en términos de su capacidad de compra comparado a si se ajustan por la inflación general. Los economistas preferimos usar el INPC para hacer este tipo de ajustes (conocido como deflactar) en tanto que está construido para ser representativo del consumo promedio de la población. Sin embargo, vale la pena reconocer que la canasta alimentaria probablemente sea más representativa de la canasta de consumo de las personas de menores ingresos.

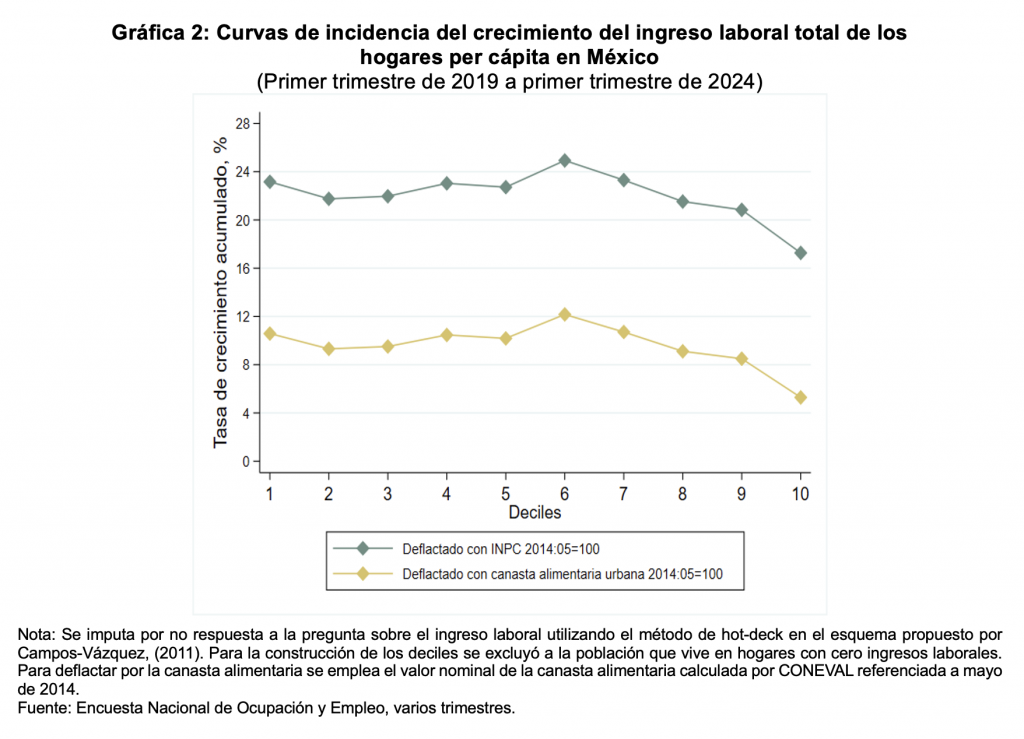

¿Es posible extrapolar este comportamiento a los ingresos de toda la población? No, ya que en esta curva se considera a cada trabajador como una observación independiente. Es decir, dos trabajadores que viven en el mismo hogar pero que ganan ingresos diferentes son rankeados en posiciones diferentes en nuestro ordenamiento de menores a mayores ingresos. Este tipo de ordenamiento no toma en cuenta que las personas combinan sus ingresos para financiar sus gastos cuando viven en el mismo hogar. Si consideramos esto, tenemos que construir una curva diferente. Esta vez ordenamos a las personas de acuerdo con el ingreso laboral por miembro del hogar. Es decir, el ingreso laboral que se obtiene al sumar el ingreso laboral de todos los miembros del hogar que laboran y dividirlo por el número de miembros del hogar. Al igual que en el caso previo, ordenamos de quien menor ingreso tiene a quien mayor ingreso tiene. El resultado es el gráfico 2.

A diferencia de la gráfica previa, en este caso todos los deciles experimentaron un crecimiento en el ingreso laboral per cápita, ya sea que se ajuste por la canasta alimentaria o por el INPC. El incremento acumulado no fue menor: si se emplea el INPC este fue de entre 20% y 24% para todos los deciles menos para el de ingresos más altos, que experimentó un incremento menor de 18% respecto al valor del primer trimestre de 2019. Si se utiliza la canasta alimentaria, el incremento es de entre 12% y 8% para 90% de la población, y de 5% para el 10% de la población de mayores ingresos laborales. El contraste entre esta gráfica y la anterior se debe justo a que, como mencionaba anteriormente, hay hogares en donde habita más de una persona ocupada, por lo que el incremento en el ingreso de cada uno de ellos se tradujo en un mayor crecimiento del agregado del hogar, o contrarrestoó la contracción en el ingreso de una de las partes. Esto muestra la importancia de definir correctamente las dimensiones y poblaciones de interés para el análisis distributivo del mercado laboral.

Otra diferencia importante entre los gráficos es que en el segundo el incremento en el ingreso laboral fue relativamente similar entre los deciles 1 y 9 de la distribución de ingreso laboral per cápita, siendo menor el crecimiento del ingreso laboral del 10% de mayores ingresos. Esto implica que el patrón pro-pobre del crecimiento de los ingresos laborales de los ocupados no se tradujo a la distribución de ese tipo de ingreso entre la población general, en buena medida por la composición de los hogares. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas en pobreza no se beneficiaron del crecimiento en los ingresos laborales. Al contrario, la reducción en la pobreza laboral apunta a este beneficio. Lo que quiere decir la gráfica dos es que las personas en pobreza no se beneficiaron en mayor proporción que el resto de la población, salvo por aquellos en la parte más alta.

Te invitamos a leer este artículo en Animal Político.

Luis Monroy-Gomez-Franco (@MGF91) es Profesor Asistente en el Departamento de Economía de la Universidad de Massachusetts, Amherst. Doctor en Economía por The Graduate Center of the City University of New York. Forma parte del grupo de Expertos México, ¿cómo vamos?